En los locos años 20, mientras el contrabando de alcohol convertía a Estados Unidos en un cóctel explosivo de gánsteres y un caos policial al más puro estilo de una novela negra, surgió una herramienta que prometía cambiar las reglas del juego: el polígrafo. Imagina que las confesiones no se obtuvieran mediante métodos policiales cuestionables, sino con ciencia. John A. Larson, un visionario con bata de laboratorio, soñó con crear justicia en cada trazo de su máquina. Pero, como en toda buena historia, el sueño tuvo un giro: su invento resultó ser un arma de doble filo.

Un caldo de cultivo para la innovación… y la controversia 🔥

Pongámonos en tesitura. Chicago. Años 20. 1.300 bandas campando a sus anchas, gánsteres con sombreros de ala ancha y policías sin escrúpulos jugando al «todo vale» para lograr confesiones. ¿Métodos? Desde golpes, quemaduras de cigarrillos, pasando por maratones de insomnio que harían palidecer a cualquier estudiante en época de exámenes. La ética estaba tan ausente como la Ley Seca.

En este caos, aparece John A. Larson, un joven prodigio con un doctorado en fisiología y ganas de cambiar el mundo. Fue reclutado por August Vollmer, un visionario que veía más potencial en los laboratorios que en los sótanos oscuros de las comisarías. De hecho, su intención era reformar la policía con ciencia, y Larson era su apuesta estrella.

Larson no era un policía cualquiera. Era el primer agente con un doctorado bajo el brazo y un cerebro inquieto que soñaba con revolucionar la justicia. ¿Su inspiración? Un curioso test diseñado por William Marston, el mismo genio detrás del «Lazo de la Verdad» de Wonder Woman. Pero él no quería lazos mágicos ni superhéroes; quería ciencia pura. Con un espíritu tan meticuloso como rebelde, se lanzó a construir un dispositivo más preciso, más complejo y, en su mente, imbatible. ¿El resultado? Una máquina que prometía atrapar a los mentirosos… aunque no tardaría en atrapar también a su propio creador en un dilema ético.

El nacimiento del polígrafo 🛠️

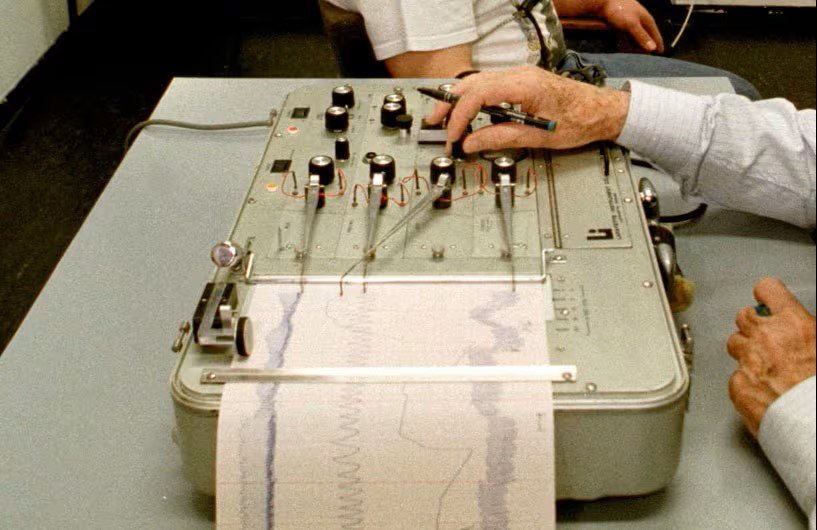

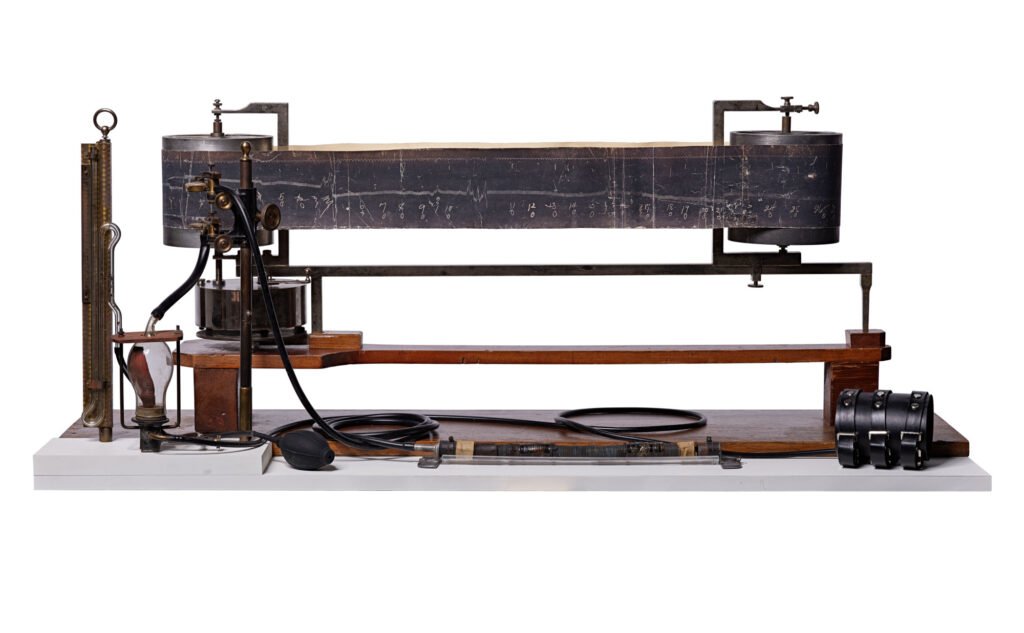

Primavera de 1921. John A. Larson, como un verdadero científico loco (pero con buenas intenciones), presentó al mundo su criatura: el primer prototipo del polígrafo. ¿El nombre? Un trabalenguas técnico: cardio-neumo-psicograma. ¿La función? Espiar al cuerpo humano mientras mentía, midiendo cambios en la presión arterial, el pulso y la respiración.

¿Y el aspecto? Bueno, no esperes algo elegante. Era un Frankenstein tecnológico: una mezcla caótica de tubos, manguitos y una estilográfica que garabateaba líneas nerviosas en papel. Algunos dijeron que parecía un híbrido entre un radio, un estetoscopio y un taladro dental. Pero detrás de su estética cuestionable, esta máquina escondía algo mágico: el potencial para revolucionar la forma en que la humanidad detectaba las mentiras. O al menos, eso se pensaba… ¡porque el lío apenas comenzaba!

La prensa no tardó en subirse al tren del hype. Fascinada con la idea de que una máquina pudiera desenmascarar a los mentirosos más expertos, bautizó al invento de Larson como «el detector de mentiras». El San Francisco Examiner no se contuvo y lanzó un titular digno de Hollywood: “¡Todos los mentirosos, sin importar cuán hábiles, están condenados!”.

Pero mientras los titulares hacían vibrar a las masas, Larson veía las cosas desde otro ángulo, mucho menos cinematográfico. Para él, su creación no era la varita mágica que prometía justicia instantánea, sino una herramienta llena de fallos potenciales. Y mientras el mundo aplaudía, él ya empezaba a preguntarse: ¿en qué lío me he metido?

Los límites del polígrafo 🚧

El polígrafo empezó a rodar por los departamentos policiales con la promesa de ser un Sherlock Holmes de cables y papel. Pero no tardaron en aparecer los baches en la carretera de la verdad. Larson, siempre más científico que showman, notó algo inquietante. Su máquina no solo respondía a las mentiras, sino también al miedo, la ansiedad y, probablemente, al café matutino. ¿Un culpable temblando? Tal vez. ¿Un inocente sudando por los nervios? También.

Las dudas de Larson se confirmaron en 1923, cuando la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia dio un golpe sobre la mesa: los resultados del polígrafo eran inadmisibles en los tribunales. ¿La razón? No convencía ni a los expertos. Para Larson, el fallo judicial fue un recordatorio brutal de que su invento, lejos de ser una varita mágica, tenía serios límites éticos y técnicos. El polígrafo había llegado con la promesa de desenmascarar mentiras, pero la verdad —la complicada, humana y desordenada verdad— no era tan fácil de atrapar.

A pesar de las críticas y los titubeos científicos, el polígrafo se convirtió en la estrella de los interrogatorios durante la Guerra Fría. Las agencias gubernamentales lo abrazaron con fervor, como si fuese un detector de enemigos en una película de espías. ¿Su misión? Identificar comunistas encubiertos e incluso empleados homosexuales en sus filas. ¿El resultado? Un desfile de despidos injustificados que dejó a muchos trabajadores inocentes sin empleo, mientras los verdaderos culpables veían el show desde primera fila.

Y aquí entra el giro argumental digno de un thriller de espionaje. Personajes como Aldrich Ames, uno de los espías más infames de la historia, pasaron las pruebas como quien atraviesa una puerta giratoria. Mientras las luces del polígrafo parpadeaban, los auténticos traidores seguían adelante, dejando en evidencia que esta «arma infalible» no era más que un castillo de naipes disfrazado de ciencia. ¿El veredicto? El polígrafo no solo tenía grietas. Era un colador.

El creador y su «monstruo Frankenstein» 🧟

Larson soñaba con justicia, pero terminó atrapado en una pesadilla científica. Con los años, mientras veía cómo su polígrafo se usaba indiscriminadamente para despedir empleados, etiquetar inocentes y dejar escapar a los verdaderos culpables, su orgullo se transformó en arrepentimiento. “Es mi propio monstruo Frankenstein”, dijo, describiendo su invento como una criatura que había escapado de su control.

Lo que debía ser una herramienta de apoyo se había convertido en un martillo judicial que golpeaba sin discriminar. Larson, ya convertido en psiquiatra y lejos de los laboratorios, observaba con amargura cómo su creación era malinterpretada y abusada. Finalmente, en 1988, el Congreso estadounidense decidió poner un freno. Prohibió a la mayoría de empleadores privados exigir pruebas de polígrafo, aunque el aparato seguía vivo en las manos de agencias gubernamentales y cuerpos policiales.

Para Larson, el polígrafo no solo era una máquina; era el símbolo de cómo una buena idea puede torcerse en el camino. Y aunque ya no podía destruirlo, su historia sigue siendo un recordatorio de que incluso los mejores inventos pueden convertirse en algo inesperado.

Un legado para la ingeniería: ¿genios o villanos? 🤔

La historia del polígrafo es más que un capítulo en la ciencia. Es un aviso luminoso con letras gigantes para todo ingeniero y tecnólogo: “Cuidado con lo que creas, podría salirse de control”. Larson no quería ser un héroe ni un villano, solo un científico con ganas de hacer del mundo un lugar más justo. Pero su máquina, nacida para desenmascarar mentiras, terminó siendo usada como herramienta de miedo y prejuicio, un giro que jamás imaginó.

Para quienes diseñan, inventan o programan, el caso de Larson es una lección vital: el poder de la tecnología no radica solo en lo que puede hacer, sino en lo que otros pueden hacer con ella. Y ahí está el desafío: prever, limitar y mitigar el impacto de nuestras creaciones, porque el camino entre ser un genio y crear un “monstruo Frankenstein” es más corto de lo que parece.

La máquina original de Larson, ese artilugio mitad genio, mitad caos, ha encontrado su lugar de descanso final en el Museo Nacional de Historia Americana. Ahora, restaurada y reluciente, forma parte de la exposición «Forensic Science on Trial«, donde mira al público como diciendo: “¿Quién se atreve a usarme otra vez?”.

¿Cuántas ideas geniales terminan siendo incomprendidas o mal usadas? Larson la diseñó con un propósito noble, pero este artefacto se convirtió en un símbolo de cómo la innovación puede caminar sobre la cuerda floja entre lo brillante y lo desastroso. Ahora, su historia espera cautivar, y quizás advertir, a quienes se detienen a observarla.

Así como el polígrafo necesitó de un gran narrador para contar su historia entre verdades, mitos y dilemas éticos, tu marca también merece un relato que conecte, impacte y genere confianza. En Engineering Narratives, somos expertos en crear contenido que atrapa desde el primer clic y comunicar tu visión con precisión quirúrgica. Porque, seamos sinceros, en el mundo digital no hay polígrafo que mida el impacto, pero una estrategia poderosa sí lo demuestra. ¿Listo para que tus historias cobren vida? ¡Hablemos y creemos algo que deje huella!